本年が穏やかで健やかな年となりますよう、お祈り申し上げます。

1月5日、干支にあやかって元旦から開催されていた、スウェーデンを拠点に活動する画家・中島由夫さんの「昇り龍展」に出かけました。場所は世田谷の常在寺。

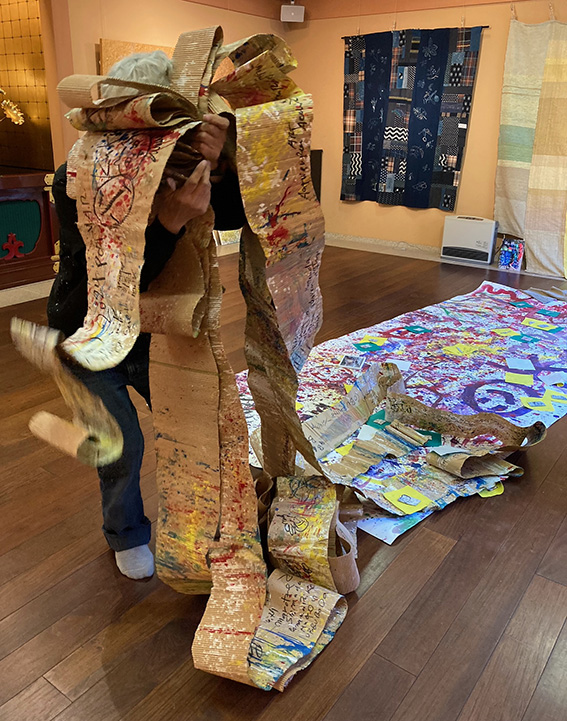

三が日にやってきた子どもたちと一緒に帯巾の30メートルの紙に「描き初め」した絵が、それこそ長ーい龍のように床に居ました。

由夫さんは今年、ポーランド・ナショナル美術館で開催される、ウクライナの平和を祈る展覧会に東欧の作家2人と共に招待されており、この作品を持っていくそうです。

スウェーデンにとって、東欧もウクライナも隣人です。

中島由夫、辰年。

1940年、埼玉県の農村に生まれるが、小4のとき図工の教科書の載っていたゴッホの絵を見て、「絵描きになる!」と決意。中学卒業後上京し、働きながらひたすら絵を描いているのを、目黒の路上でオランダの国立美術大学の教授に見いだされ、渡欧を勧められる。

1964年のまだ東京オリンピック開催前、靴底に3千円だけ忍ばせて香港に渡航。絵を描きパフォーマンスをして路銀をつくりながら陸路でユーラシア大陸を横断、オランダへ。

1966年、スウェーデン王立アカデミーに入学。以後スウェーデンを代表する画家となっていきます。

一方、1974年、ウベボーダという廃れた石切り山の村で国際シンポジウムを開催。「芸術運動への招聘」の名目のもと、当時ソ連の抑圧下で難民となった東欧の人たちを無制限に受け入れました。

この話、今の世界情勢を鑑みるにつき、改めて凄いことだと思います。芸術の力そのもので、東西冷戦による一番弱い犠牲者にコミットすることを果たしたのです。

由夫さんとは、20年以上前に「飛ぶ教室」という名の英語教室の縁で出会いました。

いたずらっ子のような人なつこさ。垣根をつくらず誰をも見つめる眼差し。ふだんの由夫さんは冗談ばっかり言っている愉快なおじさんにしか見えないのに。

『Love is All~長い旅をする太陽のように』――由夫さんの著書のタイトルです。

人の創造力(想像力)はきっと、平穏に向かうことにコミットするのだと思います。

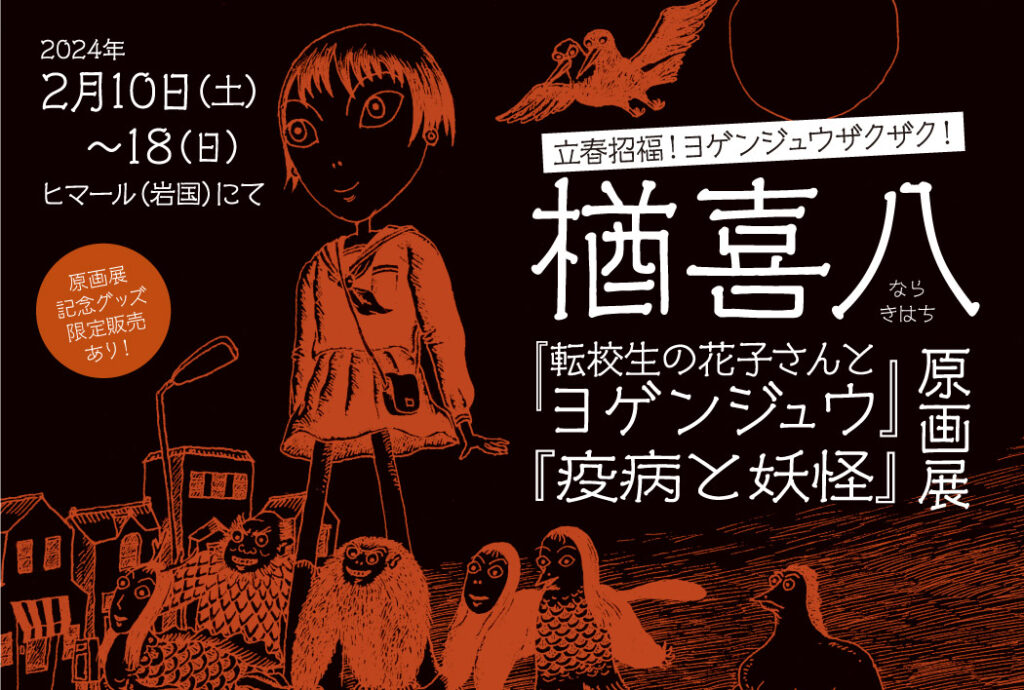

江戸時代に庶民の創造力が生んだ、厄災と戦争終結(平穏)の未来を告げた妖怪「予言獣」たちもまた――

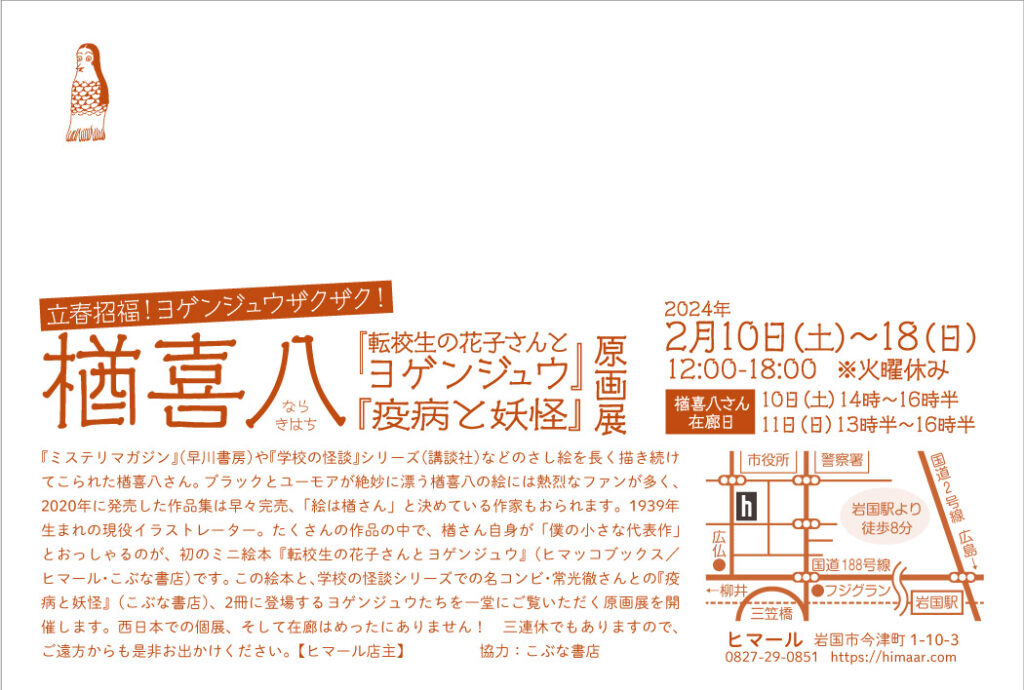

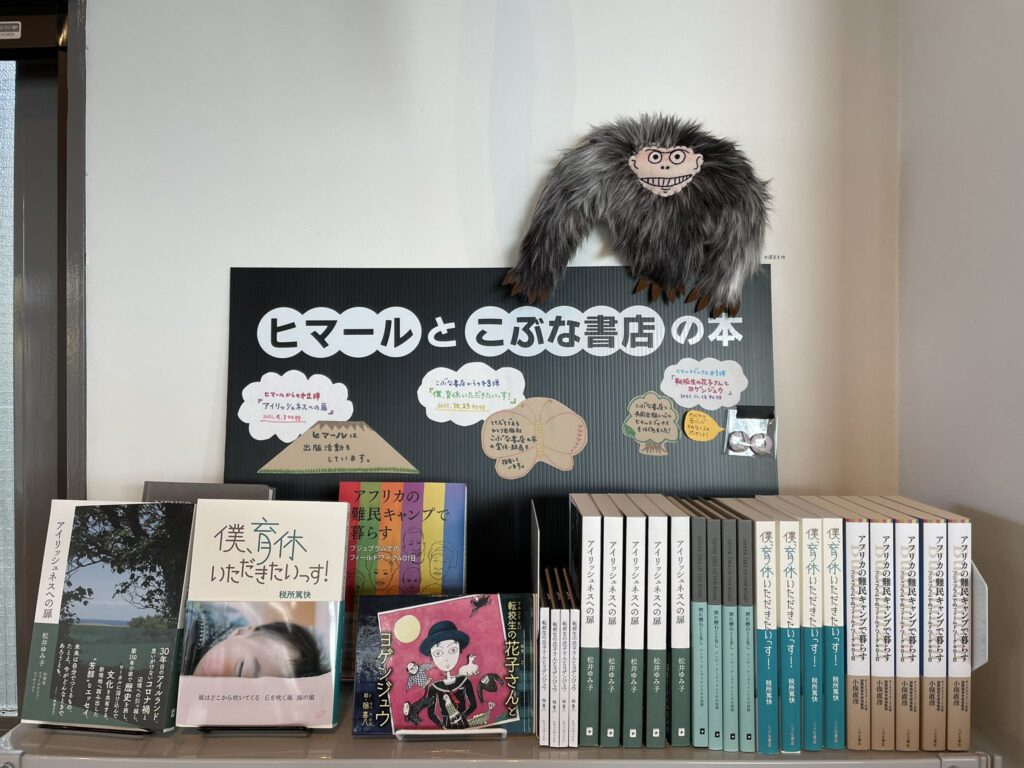

こぶな書店とヒマールは『転校生の花子さんとヨゲンジュウ』(2022年)、『疫病と妖怪~アマビエと予言獣』(2023年)の2冊の絵本を刊行しました。

その絵本原画展「立春招福!ヨゲンジュウザクザク!」を2月に開催します。

ユーモラスな予言獣たちと、皆様をお待ちしています。